みなさんこんにちは!セネきちです。

今回は憧れの手乗りへの道!ヒナのお世話のやり方について、さし餌のやり方を中心に説明させていただきます!

鳥というのはヒナの頃から人の手で育てるととてもよく慣れます。

餌を作ってヒナに与えることを「さし餌」といいます。(他にも餌くれ、ヒナ餌などの言い方があります。)

「さし餌」には使用する道具によって4つのやり方があり、それぞれ説明させていただいているのですが、今回は第二回目です。

第二回目はスプーンを使った「初心者向け」のさし餌のやり方をご紹介いたしますよ!

初めてインコを飼う方に最もおススメの方法ですよ!

ちなみに第一回目は「文鳥」のヒナに使える育ての親という道具を使用したさし餌のやり方を説明させていただきました♪

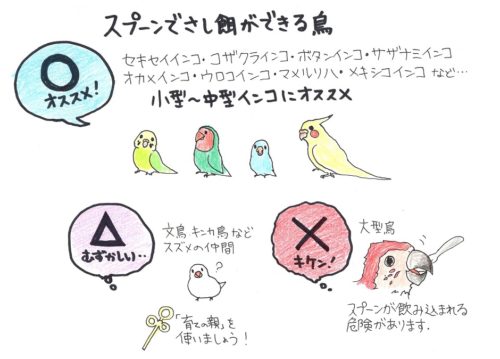

スプーンを使ったさし餌で育てられる鳥

まず、さし餌のやり方を説明させていただくまでに、スプーンでさし餌を与えることができる鳥を紹介させていただきますね。

初めてヒナをお迎えするからといってどの鳥でもスプーンで与えられるわけではありません。

スプーンを使用できるのは小型~中型のインコのみです。

種類でいうならばセキセイインコ、コザクラインコ、ボタンインコ、サザナミインコ、マメルリハ、オカメインコ、ウロコインコ、アキクサインコなど、片手に乗るくらいのインコの仲間です。

スプーンではさし餌をすることができないのは文鳥やキンカチョウなどのスズメの仲間と大型鳥です。

スズメの仲間は真上に大きく口を開けて餌が突っ込まれるのを待つため、スプーンでは非常に与えにくいです。「育ての親」か「シリンジ」と呼ばれる道具を使用しましょう。

大型鳥は口が大きく、クチバシの力も強いので、スプーンから誤って手を離してしまい、そのまま飲み込まれてしまう危険性があります。さし餌の時は「シリンジ」と呼ばれる道具を使用しましょう。

このように、スプーンでさし餌ができる種類は限られていますが、基本的にはお迎えするところで与えている方法と同じやり方でさし餌をしましょう。やり方が急に変わるとヒナが食べ方が分からなくなり、餌を受け付けなくなってしまうことがあります。

ヒナをお迎えする前に準備しておくこと

飼うヒナの種類が決まっている場合は、飼育に使うものをできる限り先に揃えておきましょう。

詳しくはこちらを参考にしてくださいね。

インコのヒナ必要なものリスト

□幅30㎝くらいのケース(もしヒナが羽が全く生えていないくらい小さければ「ふご」も)

※中型インコの場合はもう少し大きめのケースを用意しましょう。

□床材

□ヒーター

□温度計(ケースの中に付けるものと餌の温度をはかるもの2つ)

□さし餌グッズ(スプーン)

□餌(粟玉とパウダーフード)※パウダーフードのみでも可

□体重計(キッチンスケールでOK)

□粟の穂、もしくはペレット(大人の餌を食べる練習に使います)

□皮付きのシード、もしくはペレット(一人餌に切り替わった後に食べる大人用の餌です)

□ケージ(鳥かごのこと)

□おやすみカバー(必要に応じて) ・・・など

元気なヒナを手に入れよう

さて、いよいよお迎えですが簡単にヒナのお迎えの時のポイントをご説明いたします。

ヒナはとにかく元気なコを選ぶようにしましょう。気に行ったコは店員さんに出してもらい、体におかしいところがないかも見てもらいましょう。

◎顔は汚れていないか?

→体調が悪く、餌を吐いてしまっていると顔は汚れています。

◎足の指は揃っているか?

→生きていくのに大きな問題は無いですが、鳥の飼育が初めての方は避けたほうが安心です。

◎お尻は汚れていないか?

→下痢をしていないかの確認です。

◎目はぱっちりとしていてきれいか?

→弱っているとくぼんで見えたり、目がしっかり開いていないことがあります。

◎同じケースの中に体調の悪いコはいないか?

→一羽でも病気のコがいれば感染している可能性が高いです。

元気なコを選んだら、店員さんに今使用している餌と、最後にさし餌をした時間を聞きましょう。

帰り道は寄り道せず、すぐに帰宅しましょう。

家に連れて帰ってきたらすること

まず帰宅したら、すぐにケースの中に入れ、保温を開始しましょう。30℃くらいになっているか確認してください。

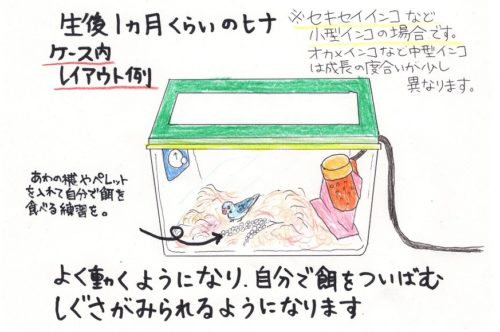

ケースのレイアウトは下の「大人のインコになるためのステップ」を参考にしてください。

ヒナの餌の作り方と与え方

それでは、肝心の餌の与え方について説明させていただきます!

まず餌を与える前に注意するポイントがあります。

・餌を与える前に体重測定しましょう。

ヒナは毎日少しずつ増えていきます。餌を食べているかの確認にもなります。

・餌を与える前に、そのう(喉元の部分)を見て、前回の餌が消化されているか確認しましょう。

消化不良(食滞)をおこしていて、前回の餌がそのまま残っている時はさし餌をしてはいけません。

・さし餌に使う餌は基本的に毎回作るようにしましょう。

多めに作って余ることが多いのですが、さし餌に使う餌はお湯でふやかしてあり傷みやすいので保存は避けましょう。

・さし餌に使う道具は清潔第一です。使うたびによく洗い、消毒し、よく乾かしましょう。

(ただし、一部のプラスチック製のスプーンは熱湯をかけるとひび割れることがあります。)

インコのヒナは体調を崩しやすいです。これらのことを毎回必ず確認して健康を保ってあげましょう。

さし餌をする時間はいつ?

ヒナの餌って数時間おきでしょ?!夜中も起きなきゃだめ??

さし餌をする時間ですが、だいたい朝7時~夜6時頃までの、日の出から日の入りまでの明るい時間帯の中で与えるのがおススメです。

夜はヒナも寝ますので、18時には暗くして寝かせてあげましょう。

夜中のさし餌は要りません。

飼い主さんがどうしてもこの時間内であげられなければ、時間は多少前後しても構いません。

餌の準備をしよう

さていよいよ餌の準備です!

ヒナをケースから出すのはまだです。体温を下げないためにも、餌を与えるタイミングまで出さないで待っていてもらいましょう。

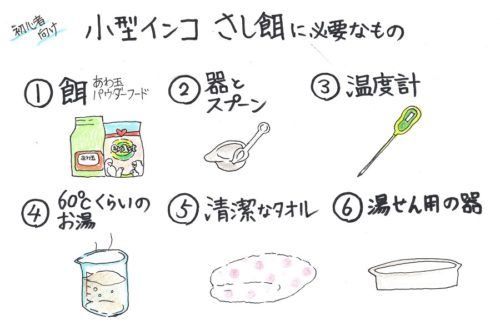

①餌

あわ玉とパウダーフードの2種類混ぜるのがおススメです。

※パウダーフードのみでも可能です。

あわ玉を混ぜると腹持ちが良くなり、スプーンで与えやすくなります。

②さし餌用の器とスプーンのセット

人間用のスプーンだと幅が広くて与えにくいので、ヒナ用のさし餌用のスプーンを用意しましょう。

器がセットでついているものもあります。

中型インコに使用する場合や複数のインコを育てる場合は、耐久性の高い、ステンレス製のスプーンがおススメです。熱湯消毒にも強いので長く使えます。

③温度計

さし餌の温度を測るのに使います。餌の温度は40℃前後です。

普通のキッチン用で構いませんが素早く温度を測ることのできるデジタル式がおススメです。

④60℃くらいのお湯

あわ玉をふやかす、餌の濃度を調節する、餌を湯煎で温める、などに使用します。

⑤清潔なタオル

ヒナを上にのせたり、さし餌後に汚れたくちばしを拭いたりするのに使います。

⑥湯煎用の底の浅い器

スプーンでのさし餌は時間がかかります。冷めてしまったら湯煎で温めてください。

電子レンジは使いません。

全て揃ったら、次は餌を作ってみましょう!

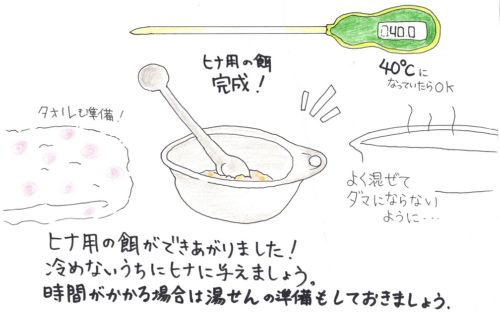

ヒナ用の餌を作ろう

最初は難しく思えるかもしれませんが、慣れてくれば簡単です。

イラスト付きで順番に説明させていただきますので、ゆっくりやってみてくださいね。

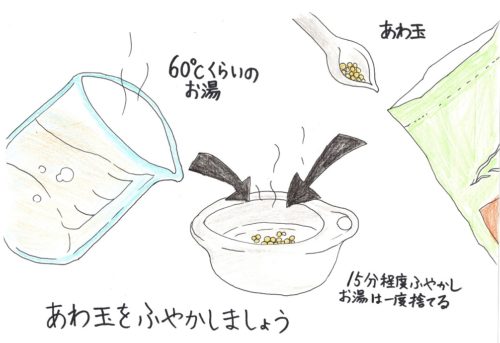

①あわ玉を大さじ1杯くらいスプーンですくい、器に入れます。

パウダーフードのみ使う場合は①~④の手順はとばしてください。

※1羽分には多いですが、最初は多めのほうが作りやすく、与えやすいです。慣れてきたら量を減らして作ってみましょう。

②あわ玉が浸かるくらい60℃のお湯を注ぎ、15~30分くらいそのままにしておきます。

電子レンジはあわ玉の成分が変質するため、使わないようにしましょう。

※こうすることであわ玉が柔らかくなり、混入していた粟のカラやゴミが浮いてきます。

③ふやかした後はお湯だけいったん捨てましょう。

※栄養が流れ出るので捨てないほうが良いという意見もありますが、ゴミやほこりが浮いてくる場合もあるので、その場合は捨てたほうが良いと思います。

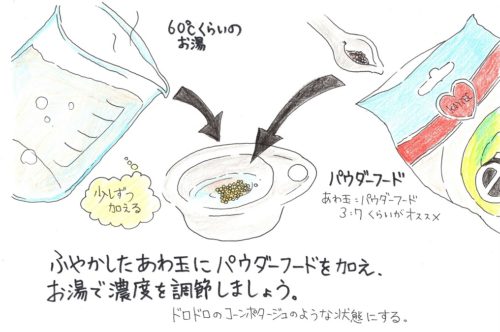

④お湯をきった後、栄養満点のパウダーフードを加えます。

濃度は諸説ありますが、3:7くらいにしておきましょう。

※ただし、ヒナの様子を見て、そのうに前回の餌のあわ玉だけが残っているようであれば、今回はあわ玉の量を減らしパウダーフードを多めにして、お湯の割合を増やしたものを作りましょう。

通常の濃度のものを与えると更に消化不良がすすみ、そのう炎などの病気に繋がります。

⑤あわ玉とパウダーフードだけでは水分が足りないので、お湯を加えてよ~く混ぜます。

パウダーフードのみ使う場合はドロドロのヨーグルト状になるくらいまでお湯で溶きます。

※ドロドロのヨーグルトのような状態になるまで少しずつお湯を加えてスプーンでよく混ぜます。

⑥よく混ぜた餌の温度を測って、40℃になっていればヒナ用の餌の完成です!

※既に40℃を下回っている場合は、ヒナを出して準備する間に冷えていくので、先ほどの60度くらいのお湯を使って湯煎で温めましょう。

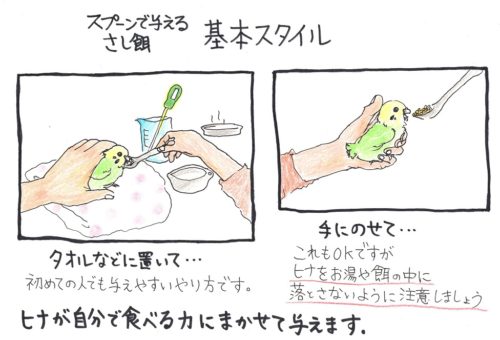

さし餌してみよう

作った餌をさっそく与えてみましょう。

基本のさし餌スタイルはイラストのような感じです。

元気なヒナは餌をねだってグイグイ前に出てきてしまうので、慣れないうちは清潔なタオルの上にヒナを置き、手でつつむようにして与えるのがおススメです。

手のひらにのせて与える方法もありますが、初めての飼育の場合は時間がかかってしまいヒナの体温を下げてしまったり、上手く包みこめず、勢いでお湯や餌の器に落としてしまうことがあるので十分注意しましょう。

元気なヒナはスプーンですくった餌を掻き込むようにして食べます。

飼い主さんがやることは温度を確認することくらいで、無理に流し込む必要はありません。

どのくらい餌を与えれば良い?

ヒナがいくら餌を食べても鳴き続けているけれど、まだ満腹にならないのかな??足りないのかな??

初めてインコのヒナに餌を与えてみると、その食欲にびっくりするかもしれません。

特にセキセイインコは自分からガツガツ食べに行き、お腹がパンパンになるまで食べてしまうこともあります・・・

でも実は食べ過ぎはNG!です。空腹よりも食べさせすぎるほうがヒナにとって良くないのです。

慣れないうちは、インコの喉元にある「そのう」という部分を見て満腹具合を見ます。

↑これはオカメインコのヒナですが、胸のあたりにぽっこり見える肌色の部分がそのうです。

この写真ではやや膨らんでいるので餌をもらった後ですね。

さし餌はヒナのそのうが軽く膨らむくらいまで与えましょう。2~3時間で消化できていればOKです。

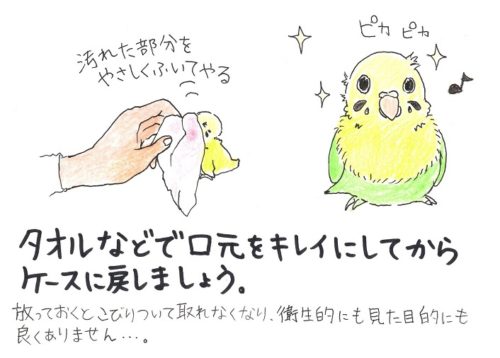

さし餌が終わったら・・・

ヒナのそのうがふくらんだら餌の時間は終わりです。

ヒナの口元を拭いて、付いた餌をぬぐってあげましょう。

汚れたままにしておくと、乾いて取れなくなり、時間が経った餌が口に入ることで病気の原因になりますし、見た目も悪いです。

さし餌終了後はきれいな状態にしてからケースに戻すようにしましょう。

ヒナをケースに戻したら、使った道具をきれいに洗い、よく乾かしましょう。

これでさし餌は終了です。いかがでしたか?最初は緊張するものですが、慣れれば手際よく進められるようになります。

焦らずゆっくりやります!!

大人のインコになるためのステップ

ヒナの餌のやり方が分かったから、しばらく同じことを続けてやればいいんだね!

いえいえ、実はずっと同じように餌を与えるは意外に短い期間だけなんです。

ヒナはどんどん大きくなります。特に文鳥や小型のインコは成長が早いので、こちらもそれに合わせてヒナの餌の回数を減らしたりケースから鳥かご(ケージ)に移す用意をしなくてはなりません。

ケージのレイアウトも少しずつ変わっていきますので、次は大人と同じ飼い方になるまでのステップをみていきましょう!

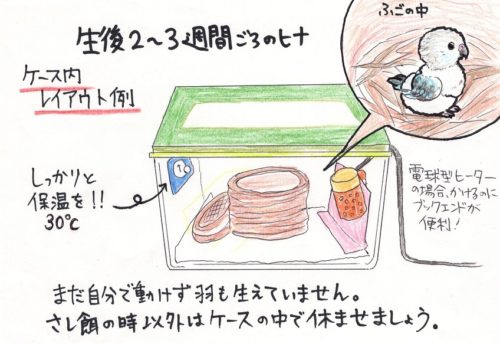

生後2~3週間の頃

通常ペットショップで手に入るのはこれくらいのヒナです。

まだ全然羽が生えていないような裸に近い状態のヒナは、保温が命です。

餌の時以外は触らず、ケースの中に入れておきましょう。

餌の与え方

まだまだ自分では全く食べることができないので、さし餌は1日4~5回必要です。

※「あわ玉」を使わずパウダーフードだけ与える場合は消化が早いので、もう少し回数を増やしましょう。

成長していくにつれ、動くようになり、自分で床材をつつく素振りがみられたら、次のステップに進みます。

生後1か月頃

生後1か月くらいになると、よく動くようになり、羽も生えそろうため羽ばたいて少し飛べるようになります。

短時間であればふれあっても構いませんが、好奇心が強く思わぬところに飛んでいってしまうこともあるので事故に気を付けましょう。

下におちている床材やさし餌の時落ちたあわ玉を自分でつついて餌を自分で食べようとし始めるので、ケージの中にあわの穂を置いてあげましょう。

水は飛び込んでしまうことがあるためまだ置きません。

ヒナが落ち着くようにとずっと布などをかけて中を暗くしてしまう人がいますが、暗いと鳥は餌を食べにくくなります。暗くするのは羽が生えていない小さな頃まででやめておきましょう。

餌の与え方

自分であわの穂やペレットなどをつついて食べ始めていれば、さし餌は1日3回くらい、早いコだとどんどん自分で食べるようになるため、1日1~2回のさし餌で大丈夫で大丈夫になります。

あわの穂は自分で皮をむく練習ができ、減った量もわかりやすいので大人の餌を食べる練習におススメです。

※ペレットで育てる場合はペレットをばらまいておきましょう。

自分で食べるから、といってさし餌で作った餌を器に入れてケース内に置きっぱなしにする方がいますが、傷みやすく、ヒナが餌に飛び込んで体がベトベトになりますのでやめましょう!

ケース内に置いた餌の減り具合と体重を見て、減っていなければ次のステップに進みます。

もし体重が減っていれば、遊んでいるだけで自分でちゃんと食べていないのでさし餌の回数を増やします。

このさし餌終了間近が一番難しい時期です。

体重の管理をしっかりやり、体調の変化を見逃さないように気をひきしめましょう!

手乗りインコまであと少し!

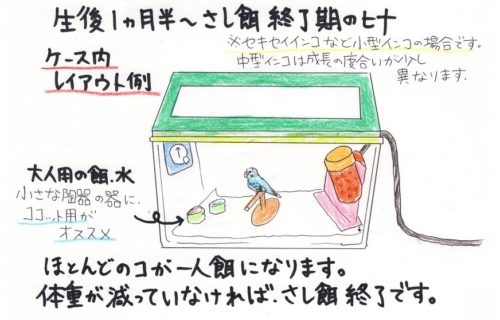

生後1か月半頃

この頃になるとさし餌が終了するコが多いです。

ペットショップでは「中びな」と販売されていることもあります。

ケージレイアウトはこのような感じです。暖かい季節なら大人用のケージに移しても大丈夫です。

止まり木を一番下にして底網を取り、餌や水は倒れないように陶器の器に入れましょう。

餌の与え方

体重が順調に増えていれば、さし餌は終了に近づいています。口を開けないコもいますが、自分で食べていれば問題ありません。大人用の餌と水を設置しておきましょう。

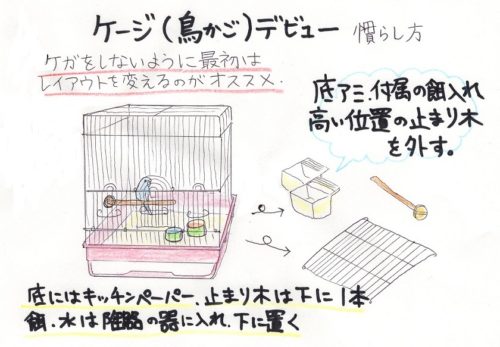

生後2~3か月頃

この頃になると、ヒナの頃の羽が大人の羽へと生え変わり始めます。

まだ完全な大人のインコではありませんが、飼い方は大人のインコと変わりありません。

ケージデビューしたばかりの頃は底網を外したり、止まり木を一番下にだけひっかけてやりますが、1週間くらい様子をみて、慣れたら餌や水もケージに付属しているものを使えますし、止まり木も2本以上入れられます。

最後に、水入れや餌入れの位置が変わってもちゃんと食べているか、飲めているかの確認をしっかりしてあげましょう。

長いようで短いヒナの時期がこれで終わりです。お疲れさまでした!

ヒナの飼育 トラブルがおきたら・・・?

ヒナというのはとても繊細です。

飼い主さんが気を付けていてもトラブルが起こることはよくあります。

特に体調の変化に関してはおかしいな?と感じた時点ですぐ対処するようにしましょう。

・排泄物の色が黒い、べちゃべちゃしている、酸っぱい臭いがする

・まだ小さなヒナなのに餌を欲しがらず、目をつむってふくらんでいる。

・ケースの壁に餌がついている、顔が汚れているなど嘔吐のあとがある。

・口の中がねばついており、育ての親を使うと糸を引いたような感じになる。

これらの状態は悪い菌が体内で繁殖してしまっている可能性が高いです。

鳥を診ることのできる病院に早急に連れて行く必要があります。

連れて行く時は、ホッカイロなどで保温をして、排泄物がわかるように、ケースの下にはキッチンペーパーを敷きましょう。

まとめ

いかがでしたか?ヒナの飼い方第2回目は初心者向けのインコのヒナの育て方を説明させていただきました。

さし餌はスプーンを使うのでやりやすいね!

気を付けるのは、

・ケースの温度は30℃、餌の温度は40℃

・羽が生えそろうまでは触れ合いは最低限に!

・大きくなってきた頃が一番難しい。体重管理を忘れずに!

・・・です!

かわいい手乗りインコのために頑張りましょう!

コメント